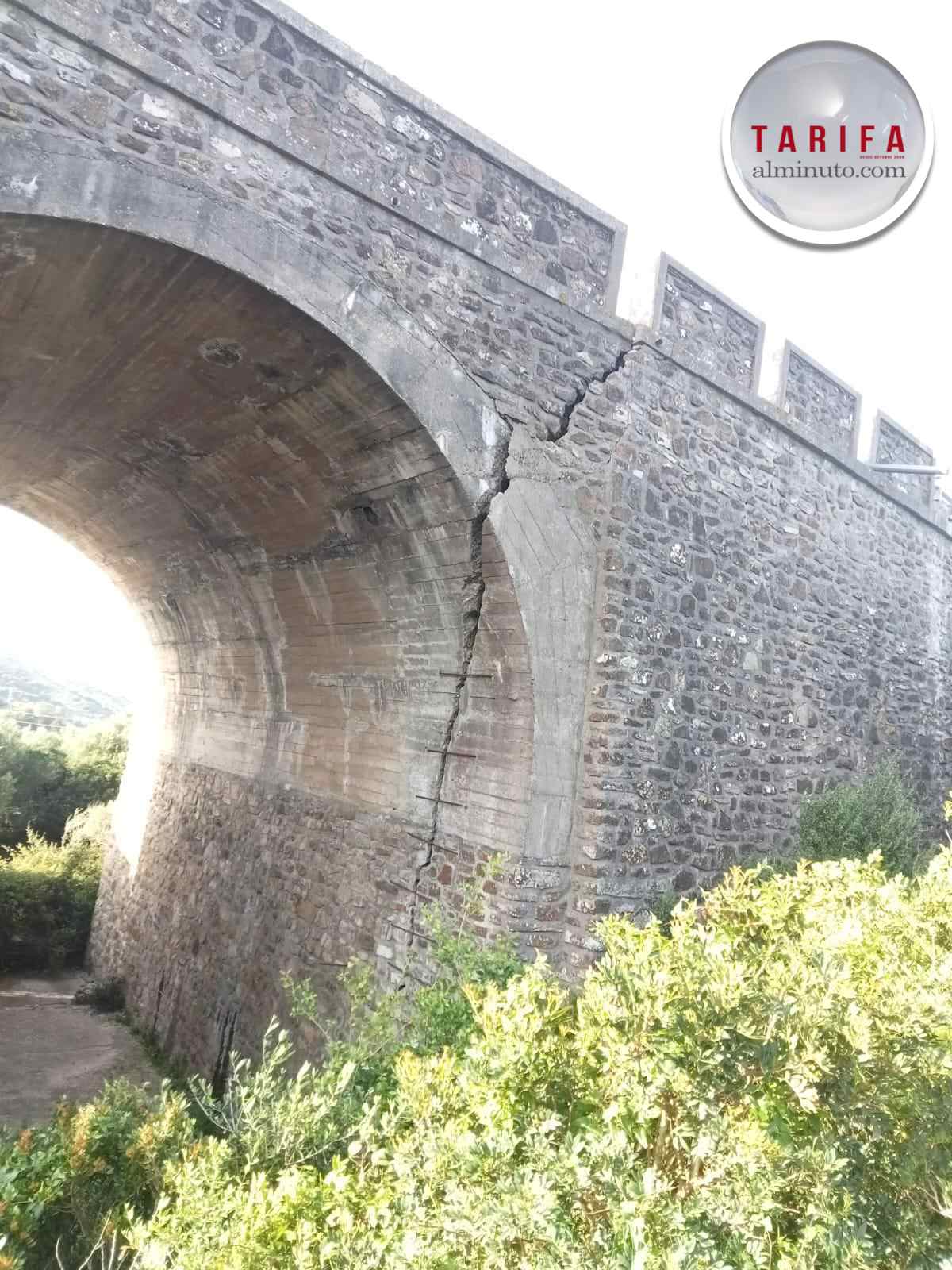

Los comentarios sobre la grieta del puente llegando a Tarifa dibujan un retrato bastante nítido del sentir ciudadano: una mezcla de asombro, resignación, ironía y hartazgo. Asombro porque muchos reconocen que una infraestructura levantada en plena posguerra, con medios limitados y técnicas hoy superadas, haya soportado casi un siglo de tráfico constante, temporales y abandono. Para algunos, eso roza la proeza de una ingeniería hecha para durar.

Pero ese reconocimiento no oculta lo esencial: la falta de mantenimiento. Aparece una queja recurrente —ciudad volcada en el turismo, pero descuidada en lo básico— donde el puente es solo un síntoma más de carreteras deficientes, apagones prolongados, problemas de comunicaciones y un deterioro que viene de lejos y que muchos aseguran haber documentado desde hace años, incluso antes de la pandemia.

La grieta no sorprende tanto como la normalización del riesgo. “Hasta que no pase una desgracia”, “esperarán a que se caiga” o “como siempre” son frases que revelan una peligrosa costumbre: aceptar el deterioro como parte del paisaje cotidiano. El humor, las bromas políticas y el sarcasmo funcionan casi como mecanismo de defensa ante la sensación de abandono institucional.

En el fondo, más allá del puente, los comentarios expresan una pregunta incómoda: ¿por qué siempre se actúa después y no antes? El puente agrietado se convierte así en metáfora de una gestión que llega tarde, de una ciudadanía que avisa pero no es escuchada, y de una infraestructura que, como tantas otras, parece necesitar una tragedia para convertirse en prioridad.

Un comentario

Es la triste realidad, pero los ciudadanos tenemos que espabilar, el conformismo es el origen del engaño.